Iznogoud (1962 - en cours, Goscinny & Tabary, père et fils)

L'écriture de René Goscinny a traversé plusieurs décennies de bandes dessinées, nous le savons bien. Mais comme toujours chez les grands auteurs, il est les chefs d'œuvre, dont j'ai déjà parlé, et il y a les travaux mineurs mais tout aussi intéressants : Iznogoud, ou encore Les Aventures du calife Haroun El Poussah, n'est sans doute pas une constellation intemporelle, mais j'y reviens régulièrement.

L'écriture de René Goscinny a traversé plusieurs décennies de bandes dessinées, nous le savons bien. Mais comme toujours chez les grands auteurs, il est les chefs d'œuvre, dont j'ai déjà parlé, et il y a les travaux mineurs mais tout aussi intéressants : Iznogoud, ou encore Les Aventures du calife Haroun El Poussah, n'est sans doute pas une constellation intemporelle, mais j'y reviens régulièrement.

Que l'on ne se méprenne : lorsque je dis qu'Iznogoud n'est point génial, ce n'est pas là une critique malsaine. Sans prétendre à une quelconque objectivité, là n'a jamais été le principe de ce journal, je reconnais cependant que l'on ne retrouve pas dans les histoires du vizir le plus hargneux de tous le même équilibre, le même souffle et la même dynamique que chez un certain Gaulois, ou chez un autre cow-boy. Peut-être est-ce dû au fait que Goscinny, de son vivant, n'a jamais été écrit pour Tabary que des histoires courtes et non d'aventures ; peut-être est-ce dû aux calembours bien trop nombreux, bien que j'en sois grand amateur, qui laissent peu de place à la respiration ; peut-être est-ce le dessin, nerveux là également, qui déchiquette chaque case et empêche la rondeur de donner un peu de volume ; peut-être est-ce tout simplement d'avoir été dans l'ombre des autres géants.

Quelle qu'en soit la raison, Iznogoud m'a toujours semblé être une récréation, une distraction aux côtés d'autres projets de plus grande envergure. Mais quelle récréation, et quelle distraction ! Même si l'écriture semble par moment moins inspirée, et même si le dessin, bien que s'améliorant avec le temps, peut paraître brouillon au commencement, difficile de trouver de véritables défauts à ces historiettes. Comme souvent me concernant, c'est un détail, un morceau qui me plaît plus que tout : et si sans surprise, c'est bien entendu les jeux des mots qui me font toujours revenir ici.

Ceux me connaissant savent - douloureusement parfois - à quel point je peux aimer l'à-propos, les calembours, les paronomases, les à-peu-près. Mes lectures d'Iznogoud, entre autres, ont sans doute précipité ce talent que je puis avoir et qui constamment me fait rechercher, dans la moindre phrase, dans la moindre remarque, un rebond possible, une référence potentielle, une déformation heureuse. "Le calembour", c'est là une phrase que l'on prête souvent à Victor Hugo, "est la fiente de l'esprit qui vole". Fiente, certes ; mais je vole néanmoins. Dans la stratosphère cependant, là où l'oxygène est rare voire inexistant, flotte un vizir, son associé, un calife et de nombreux autres personnages : du cantonnier Bêtcépouhr Lahvi au sultan Pulmankar en passant par Gazbutahn, le vendeur de bonbonne, il m'est difficile de ne pas voir en eux les modèles de ce qui est à présent mon sens de l'humour.

Je me rends compte également à quel point ces jeux de mots sont évidents pour le lecteur, pour l'enfant que j'étais ne serait-ce : contrairement à Astérix, qui filait ses références choisies pour le lecteur bercé de choses historiques ou à Lucky Luke, qui se revendiquait d'un ouest américain certes légendaire, mais néanmoins ancré dans l'histoire, Iznogoud ne s'embarrassait guère de subtilités. Sans doute était-ce dû au format court des histoires du vizir, qui exigeait ce faisant de donner en une bulle, une réplique, l'essentiel du jeu de mots ; je me plais à croire cependant que cette contrainte fait, précisément, tout le sel de ces histoires et que le reste est plutôt superflu.

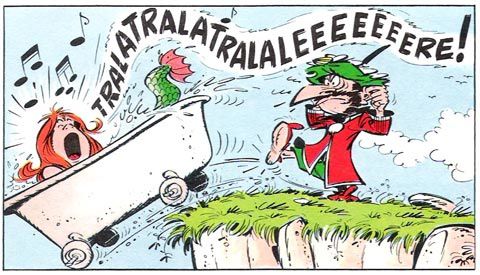

La superfluité d'Iznogoud, c'est la situation initiale toujours répétée et les finales, à jamais sans conséquence sur les prochaines ; c'est l'énième répétition de la présentation de nos héros, comme si nous pouvions prendre ces histoires dans l'ordre que nous voulons ; c'est l'ensemble construit comme du papier à musique. Mais à l'image de ces morceaux classiques qui varient subrepticement, une libration après l'autre, de concerto en célébration, ce sont les moments où un jeu de mots, ou une image, ou un geste unique, éclaire l'ensemble et vient donner une impulsion nouvelle à l'ensemble.

C'est le Calife, se tenant droit sur une estrade et le passant de dire à son ami : "as-tu vu la bêtise du cambré ?" ; c'est ce voyageur venant de notre monde contemporain, expliquant la situation à un Iznogoud incrédule, qui précise qu'il vient du présent, c'est-à-dire de leur futur, de son passé, mais son raisonnement est imparfait : et lorsque le vizir se fait impératif, son homme de main de leur demander de conjuguer leurs efforts. C'est l'horloge du dessinateur qui retarde de cinq minutes, et fait rater la médianoche ; c'est une bonne saison pour les asticots, comme s'en souviendront les amateurs.

Au-delà de ces pastilles cependant, Iznogoud s'affadit rapidement. Il vaut sans doute mieux le lire comme on lirait un recueil de poésies, une pièce après l'autre, tranquillement, et de s'arrêter lorsque l'on se sent repu au risque de frôler l'indigestion. Mais ces sucreries plaisent en bouche, et leur goût dure longtemps : il n'en faut pas plus pour me plaire.

/image%2F0560266%2F20170617%2Fob_3bfddf_animation-tidbits-samurai-jack-back.jpg)

/image%2F0560266%2F20240323%2Fob_38ba78_124759-c.jpg)

/image%2F0560266%2F20240114%2Fob_eeb52b_1-hp-1.jpg%26f%3D1%26nofb%3D1%26ipt%3D30144161698051fa6cc0f357bd5c41164a4202b9b6e161f233a7cf704156d17f%26ipo%3Dimages)

/image%2F0560266%2F20231015%2Fob_4d3d97_7225b75a3f4135d89c0b64ef356d.jpg)

/image%2F0560266%2F20230909%2Fob_a45cd2_jojo.jpg)

/image%2F0560266%2F20170303%2Fob_05875d_mystical-monks.png)

/image%2F0560266%2F20201028%2Fob_2a1481_ludo1.png)

/image%2F0560266%2F20201028%2Fob_221435_qdl.png)

/image%2F0560266%2F20240427%2Fob_29c6af_gil-blas-germinal.jpg) Germinal (1885, Émile Zola)

Germinal (1885, Émile Zola)/image%2F0560266%2F20240420%2Fob_2296f3_e54bb191-ac3b-4874-9b63-f9d4eecad5a0.jpg) Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (1991, Two Guys from Andromeda)

Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (1991, Two Guys from Andromeda)/image%2F0560266%2F20240407%2Fob_8b31ff_diehardposter.jpg) Die Hard (1988, John McTiernan)

Die Hard (1988, John McTiernan)/image%2F0560266%2F20240323%2Fob_38ba78_124759-c.jpg) Z comme Zorglub / L'Ombre du Z (1961/1962, Greg & Franquin)

Z comme Zorglub / L'Ombre du Z (1961/1962, Greg & Franquin)/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKnik6QqDJJ0%2Fhqdefault.jpg) A few of my favorite things (3)

A few of my favorite things (3)/image%2F0560266%2F20240204%2Fob_9b5c4d_91279-t-sknhkj-uiba11mwvqp63tg) Mithridate (1672, Racine)

Mithridate (1672, Racine)/image%2F0560266%2F20240127%2Fob_fe8dfb_477395-discworld-noir-windows-front-co.jpg) Discworld Noir (1999, Perfect Entertainment)

Discworld Noir (1999, Perfect Entertainment)/image%2F0560266%2F20240121%2Fob_88e209_summoningsalt.png%26f%3D1%26nofb%3D1%26ipt%3D30a395f3b55e8e01cacc7c985dd7045335a6889ee167087d0b5d7b696ad22a4f%26ipo%3Dimages) World Record Progressions (v. 2017, Summoning Salt)

World Record Progressions (v. 2017, Summoning Salt)/image%2F0560266%2F20240114%2Fob_eeb52b_1-hp-1.jpg%26f%3D1%26nofb%3D1%26ipt%3D30144161698051fa6cc0f357bd5c41164a4202b9b6e161f233a7cf704156d17f%26ipo%3Dimages) Corto Maltese (1967 - en cours, Hugo Pratt et al.)

Corto Maltese (1967 - en cours, Hugo Pratt et al.)/image%2F0560266%2F20231217%2Fob_0f0e81_artworks-i37rko9qwwjjsycd-mrewdg-t500x.jpg%26f%3D1%26nofb%3D1%26ipt%3D1d4fa38f5c1e569bb6bc937fbf9ef059c51a53b279a9286bd859eea9145d5049%26ipo%3Dimages) The Most Mysterious Song on the Internet (v. 1984, inconnu)

The Most Mysterious Song on the Internet (v. 1984, inconnu)/image%2F0560266%2F20231210%2Fob_d413ff_shakespeare-titus-andronicus-q1-1594.jpg) Titus Andronicus (1594, William Shakespeare)

Titus Andronicus (1594, William Shakespeare)/image%2F0560266%2F20231126%2Fob_1a3b59_fear-hunger-002.jpg) Fear & Hunger (2018, Miro Haverinen)

Fear & Hunger (2018, Miro Haverinen)/image%2F0560266%2F20231116%2Fob_e8d52b_archives-umtoday.jpeg) L'Étagère du haut [Nouvelle]

L'Étagère du haut [Nouvelle]/image%2F0560266%2F20231022%2Fob_4f3d7a_mais-ou-est-donc-passe-a-374x500.jpg) Mais où est donc passé la septième compagnie ? (1973, R. Lamoureux)

Mais où est donc passé la septième compagnie ? (1973, R. Lamoureux)/image%2F0560266%2F20231015%2Fob_4d3d97_7225b75a3f4135d89c0b64ef356d.jpg) Les Ignorants (2011, É. Davodeau)

Les Ignorants (2011, É. Davodeau)/image%2F0560266%2F20231008%2Fob_c7f2bf_th-id-oip.qx--z_wQ4VlYqa1iyTF71gHaGF%26pid%3DApi%26f%3D1%26ipt%3Da9b812ae3bf9fb5a004a344f006538d9d7fc64768d750b95e109f0deb6b3322e%26ipo%3Dimages) Otamatone (2009, Maywa Denki)

Otamatone (2009, Maywa Denki)/image%2F0560266%2F20230930%2Fob_31b378_9782253009634-001-t.jpeg) Boule de Suif (1880, Maupassant)

Boule de Suif (1880, Maupassant)/image%2F0560266%2F20230923%2Fob_e727ef_chinpc0f.jpg) Chine : Intrigue dans la Cité interdite (1998, Cryo Interactive)

Chine : Intrigue dans la Cité interdite (1998, Cryo Interactive)/image%2F0560266%2F20230917%2Fob_a2c5ab_mv5by2qwymfmztetnzy2mi00zwmylwewy2ytmg.jpg) Predator (1987, John McTiernan)

Predator (1987, John McTiernan)/image%2F0560266%2F20230909%2Fob_a45cd2_jojo.jpg) Jojo (1987 - 2010, André Geerts)

Jojo (1987 - 2010, André Geerts)

Commenter cet article