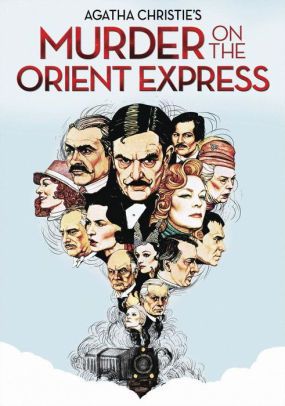

Murder on the Orient Express (1934, Agatha Christie)

Les hasards de l’existence me font écrire ce billet tandis que je me trouve dans un train fortement ressemblant à ceux de l’ancien temps, avec ces cabines que longe un grand couloir étroit. Il n’en fallait pas plus pour me ressouvenir d’Agatha Christie, et ce qui fut sans doute mon premier émoi policier.

Ce roman était comme une forme de prédestination : je l’ai, mais il ne m’appartient point. Je le tiens de mon frère, qui me le céda malgré lui… tandis qu’il ne lui appartenait pas plus : il l’a effectivement volé à une librairie, pour connaître le frissons des grands effracteurs. Voler un polar, voilà une ironie que Vernon Sullivan n’aurait guère reniée ; et il s’agit du premier "polar" que je n’aie jamais lu, tandis que je fréquentais doucement le genre avec la télévision surtout, et notamment avec Columbo qui est un beau souvenir enfantin.

D’Agatha Christie, je connaissais surtout Hercule Poirot, évidemment ; Miss Marple vint ultérieurement, et Dix Petits Nègres, sans doute celui que, comme nombre, je retiens le plus, achèvera de me faire voir l’autrice comme l’une des plus grandes, non seulement de son genre, mais aussi de la littérature en général.

On ne cesse d’adapter ce roman d’une horlogerie terrible, récemment encore et ce bien que les critiques fussent, m’a-t-on dit, mitigées : j’en ai vu quelques unes, mais je reviendrai cependant toujours vers le texte premier, auquel il ne faut rien enlever tant chaque pièce du puzzle magiquement se met en place. Il y a cet échec, déguisé, contourné, entrevu par l’inspecteur, d’un crime "parfait", qui n’envisage que l’absolue culpabilité, ou la totale innocence, de chaque passager, de chaque passagère de ce train de légende que j’aimerais tant connaître ; la crapulerie du crime, mais également la beauté de la vengeance de la main qui frappe ; une robe de chambre en soie, et des entretiens feutrés, glissés, comme si rien ne paraissait.

Maintenant, l’on connaît bien, surtout, la façon dont l’enquêteur désigne l’assassin. Il réunit les intéressé.e.s dans une pièce, déroule sa thèse et ses hypothèses, récapitule : lui qui ne se salit jamais les mains, qui observe et compute, calcule et envisage, parvient au terme de cette dissertation à établir mobile, modus operandi, assassin. Tout au long du roman policier d'ordinaire, c’est la rétention d’informations qui conduit le mystère : mais là, c’est au contraire leur abondance qui trouble les pistes.

C’est là, je pense, la raison pour laquelle ce roman-ci, mieux d’ailleurs que d’autres, resta dans les mémoires. Des mobiles ? Tout le monde en a un ! L’arme du crime ? Invisible et, partant, omniprésente ; l’assassin ? Chacun à tour de rôle, même si personne ne l’avouera parfaitement. Il y a un art malicieux dans ce roman, dans ce huis-clos démoniaque que les amateurices apprécient absolument et porté à son plus haut point. Dans ce train à la destination fantasmagorique, dans cet absolu du psychopompe littéraire, l’étouffement est comme subordonné à l’intelligence, le terrifiant à l’épatant.

J’ai vu naître, du moins, j’ai entendu de mieux en mieux parler, cette tendance dite de la "para-littérature", de cette littérature populaire, "de gare", en marge de la belle et noble que d’aucuns considèrent comme le sommet de l’art humain. Qu’on ne s’y trompe : Murder… est une grande, très grande œuvre de la Littérature mondiale, un essai fascinant sur la psyché humaine et la façon, toute nôtre, de percer la vérité mais de choisir, par éthique ou par morale, de la draper sous un mensonge courtois. Apprendre en s’amusant, voilà ce que me propose Agatha Christie : et je ne serai jamais trop vieux pour l’appeler, affablement, ma maîtresse.

/image%2F0560266%2F20170617%2Fob_3bfddf_animation-tidbits-samurai-jack-back.jpg)

/image%2F0560266%2F20240427%2Fob_29c6af_gil-blas-germinal.jpg)

/image%2F0560266%2F20240204%2Fob_9b5c4d_91279-t-sknhkj-uiba11mwvqp63tg)

/image%2F0560266%2F20231210%2Fob_d413ff_shakespeare-titus-andronicus-q1-1594.jpg)

/image%2F0560266%2F20230930%2Fob_31b378_9782253009634-001-t.jpeg)

/image%2F0560266%2F20170303%2Fob_05875d_mystical-monks.png)

/image%2F0560266%2F20201028%2Fob_2a1481_ludo1.png)

/image%2F0560266%2F20201028%2Fob_221435_qdl.png)

/image%2F0560266%2F20240427%2Fob_29c6af_gil-blas-germinal.jpg) Germinal (1885, Émile Zola)

Germinal (1885, Émile Zola)/image%2F0560266%2F20240420%2Fob_2296f3_e54bb191-ac3b-4874-9b63-f9d4eecad5a0.jpg) Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (1991, Two Guys from Andromeda)

Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (1991, Two Guys from Andromeda)/image%2F0560266%2F20240407%2Fob_8b31ff_diehardposter.jpg) Die Hard (1988, John McTiernan)

Die Hard (1988, John McTiernan)/image%2F0560266%2F20240323%2Fob_38ba78_124759-c.jpg) Z comme Zorglub / L'Ombre du Z (1961/1962, Greg & Franquin)

Z comme Zorglub / L'Ombre du Z (1961/1962, Greg & Franquin)/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKnik6QqDJJ0%2Fhqdefault.jpg) A few of my favorite things (3)

A few of my favorite things (3)/image%2F0560266%2F20240204%2Fob_9b5c4d_91279-t-sknhkj-uiba11mwvqp63tg) Mithridate (1672, Racine)

Mithridate (1672, Racine)/image%2F0560266%2F20240127%2Fob_fe8dfb_477395-discworld-noir-windows-front-co.jpg) Discworld Noir (1999, Perfect Entertainment)

Discworld Noir (1999, Perfect Entertainment)/image%2F0560266%2F20240121%2Fob_88e209_summoningsalt.png%26f%3D1%26nofb%3D1%26ipt%3D30a395f3b55e8e01cacc7c985dd7045335a6889ee167087d0b5d7b696ad22a4f%26ipo%3Dimages) World Record Progressions (v. 2017, Summoning Salt)

World Record Progressions (v. 2017, Summoning Salt)/image%2F0560266%2F20240114%2Fob_eeb52b_1-hp-1.jpg%26f%3D1%26nofb%3D1%26ipt%3D30144161698051fa6cc0f357bd5c41164a4202b9b6e161f233a7cf704156d17f%26ipo%3Dimages) Corto Maltese (1967 - en cours, Hugo Pratt et al.)

Corto Maltese (1967 - en cours, Hugo Pratt et al.)/image%2F0560266%2F20231217%2Fob_0f0e81_artworks-i37rko9qwwjjsycd-mrewdg-t500x.jpg%26f%3D1%26nofb%3D1%26ipt%3D1d4fa38f5c1e569bb6bc937fbf9ef059c51a53b279a9286bd859eea9145d5049%26ipo%3Dimages) The Most Mysterious Song on the Internet (v. 1984, inconnu)

The Most Mysterious Song on the Internet (v. 1984, inconnu)/image%2F0560266%2F20231210%2Fob_d413ff_shakespeare-titus-andronicus-q1-1594.jpg) Titus Andronicus (1594, William Shakespeare)

Titus Andronicus (1594, William Shakespeare)/image%2F0560266%2F20231126%2Fob_1a3b59_fear-hunger-002.jpg) Fear & Hunger (2018, Miro Haverinen)

Fear & Hunger (2018, Miro Haverinen)/image%2F0560266%2F20231116%2Fob_e8d52b_archives-umtoday.jpeg) L'Étagère du haut [Nouvelle]

L'Étagère du haut [Nouvelle]/image%2F0560266%2F20231022%2Fob_4f3d7a_mais-ou-est-donc-passe-a-374x500.jpg) Mais où est donc passé la septième compagnie ? (1973, R. Lamoureux)

Mais où est donc passé la septième compagnie ? (1973, R. Lamoureux)/image%2F0560266%2F20231015%2Fob_4d3d97_7225b75a3f4135d89c0b64ef356d.jpg) Les Ignorants (2011, É. Davodeau)

Les Ignorants (2011, É. Davodeau)/image%2F0560266%2F20231008%2Fob_c7f2bf_th-id-oip.qx--z_wQ4VlYqa1iyTF71gHaGF%26pid%3DApi%26f%3D1%26ipt%3Da9b812ae3bf9fb5a004a344f006538d9d7fc64768d750b95e109f0deb6b3322e%26ipo%3Dimages) Otamatone (2009, Maywa Denki)

Otamatone (2009, Maywa Denki)/image%2F0560266%2F20230930%2Fob_31b378_9782253009634-001-t.jpeg) Boule de Suif (1880, Maupassant)

Boule de Suif (1880, Maupassant)/image%2F0560266%2F20230923%2Fob_e727ef_chinpc0f.jpg) Chine : Intrigue dans la Cité interdite (1998, Cryo Interactive)

Chine : Intrigue dans la Cité interdite (1998, Cryo Interactive)/image%2F0560266%2F20230917%2Fob_a2c5ab_mv5by2qwymfmztetnzy2mi00zwmylwewy2ytmg.jpg) Predator (1987, John McTiernan)

Predator (1987, John McTiernan)/image%2F0560266%2F20230909%2Fob_a45cd2_jojo.jpg) Jojo (1987 - 2010, André Geerts)

Jojo (1987 - 2010, André Geerts)

Commenter cet article